朱有华—— 修行艺术的“肾斗士”

来源:同济医学院关工委编辑录入:oy 2010/8/16 23:27:03 1779

来源:文汇报 2010-08-16 作者:任荃;董悦青

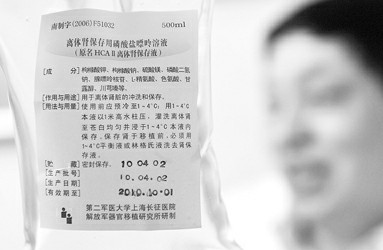

著书立说 成功研制的第二代肾脏保存液 执行手术中

题记:

他是一名医生,却爱将“艺术”两字挂在嘴边。也许,在他经历的无数次生死较量中,有太多只可意会不可言传的东西,有些属于天赋,更多的是感觉,需要用心体会,慢慢领悟。

“一名好医生,尤其是优秀的外科医生,非胆大心细者难以胜任。”身为全军肾移植的领军人物,朱有华深得“平衡的艺术”:“光有胆大没有心细,肯定会出事;光有心细没有胆大,技术提不高。”从医34年,他始终坚信,只有当外科医生的手上功夫达到艺术的境界,才不至于沦为匠人。

第二军医大学附属长征医院是国内开展肾移植手术最多、患者存活率最高的医院。在此,朱有华所面对的,是一群晚期尿毒症患者。“肾友”们的眼里充满无助,每周几次的透析好似一纸没有期限的“魔鬼按揭”,勉强维持着生命。换肾,是终止“按揭”的唯一选择。

然而,换肾未必等于新生。预示着光明的移植手术与暗流涌动的排异反应,永远形影相随。

朱有华的办公室里,一根“生死曲线”见证着他与“肾友”们共同经历的3680余次生命的搏击:1984年的30例手术,1年平均存活率仅为46.7%;1985年,肾移植患者终于得以跨过“生死各半”的门槛,存活率升至57.2%;此后,这根“生死曲线”一路艰难爬坡,至今已达98%——曲折的历程提醒着人们,移植与排异的较量,并非几次里程碑式的技术进步就能决出胜负;相反,这是一场历经30多年的拉锯战,每一个回合都浸透着勇气与坚韧。

在业界,朱有华是出了名的胆子大。别人没把握的病例他都愿意试一试,甚至将活体肾移植的手术台搬到了地处“世界屋脊”的拉萨;面对移植病人严重的肺部感染,他“跨界”当起了内科医生,硬生生抢回近百条生命;为抢救病人获取肾源,他甘愿冒着被处分的危险,勇闯脑死亡器官移植的禁区……由此种种,这位将治病救人当作一门艺术来修行的医生赢得了“肾斗士”的美誉。

动手的艺术:“稻田里的黄鳝该怎么抓?”

可以说,朱有华是与我国肾移植学科同步成长起来的。

1978年,长征医院成功实施第一例肾移植手术,一举跨入“全国最早”的行列。“手术地点选在了靠近肾源的宁波,我们五六十人包了架飞机,几乎搬了座医院过去。”朱有华亲眼见证了导师贺宗理的那次创举,“当时,现在常用的抗排异药物都还没有,甚至连排异反应都无法识别,真是困难重重。”

很快,朱有华接过了老一辈的重托。1984年,他主刀实施了首例肾移植手术。得益于扎实的基本功,一上手术台,“感觉很容易上手”。令他欣慰的是,那位田姓患者至今还健康地活着。

如今,当年的“高难度手术”已变得稀松平常。截至去年底,我国共实施肾移植手术逾10万例,移植例数仅次于美国。其中,长征医院完成的肾移植例数居全国之首,术后存活率达到国际先进水平。

成功并非一蹴而就。期间,朱有华像一名排爆队员,用他那双厚实的巧手,解除了漏尿、感染、出血和移植肾破裂等术后常见的重重危险。“早期的外科并发症特别多,比如说漏尿。过去,尿路重建过程中普遍采用间断缝合,由于‘针脚’不够密,尿液很容易从间隙中流出来;后来,我受一篇国外文献的启发,改用可吸收线‘锁边’缝合,彻底堵住了漏洞。”细节决定成败,是朱有华从一台台手术中一天天悟出来的。

2003年底,解放军西藏军区总医院院长李素芝向老同学朱有华电话求助:43岁的藏族同胞坚增欧珠因尿毒症晚期急需肾移植,弟弟愿意捐肾救哥哥,可这不是总医院的强项;若来上海动手术,藏族同胞恐怕又会因“醉氧”(因空气中的氧含量突然升高而引发的不适应)而遭遇生命危险,唯一的办法就是请朱有华进藏做手术。

去,还是不去?在海拔3600多米的缺氧环境下进行亲属活体肾移植,史无前例。且不说手术台上的风险有多大,医生本身的高原反应也相当危险。可是,藏族同胞的生命危在旦夕,身为医生的朱有华宁可冒一次险。

头晕、腹泻、失眠,脑袋里一片空白,顶着严重的高原反应,朱有华毅然走进了手术室。尽管事先精心准备了预案,可他仍旧大吃一惊:患者虽才40来岁,可血管老化程度竟如60多岁的老人。为保持头脑绝对清醒,手术进行到一半,朱有华只得一边吸氧一边干。

肾移植并非“以旧换新”,即将病人坏死的肾摘除,然后原位安上一个功能健全的新肾,如同修理一件机器,更换一个零件。手术台上更简单的操作,是把一个健康的肾植入患者右下腹的髂窝内。

关键时刻,手术节外生枝。原本,像往常一样,朱有华将新肾动脉与髂内动脉“端对端”水平缝合起来。孰料,患者血管里的硬化斑块堵住了刚刚疏通的血流。危急时刻,他当机立断,选择将新肾动脉与髂外动脉“端侧缝合”,很快,血流恢复了通畅。迄今,这台高原手术仍保持着人类在地球海拔最高处实施器官移植的纪录。

“贺老常说,在手术台上多花5分钟,可减少病人的许多痛苦或再次手术的麻烦。这句话,我一直记着。”从住院医生到科室主任,朱有华走了25年,他最为感怀的,是连续4年“住院总医生”的经历。“尽管很苦很累,却可以上所有手术,做主刀医生的第一助手。”如此难得的学习机会,朱有华怎肯放过?!正是从那时起,他逐渐练就了“老鹰的眼、狮子的心、女人的手”,知道“怎样打结不会滑,如何拴牛才不跑”。

动手的艺术,朱有华琢磨了一辈子。学生面试,他会问,稻田里的黄鳝应该怎么抓?看似搞怪的问题,其实是在考验年轻人手上的灵性。“我想让他们知道,外科无小事。有时,一个小小的动作,就能在不经意间显露出一名好医生的潜质。”

用药的艺术:过去九死一生,现在九生一死

在肾移植圈子里,术后存活率始终是医生们孜孜以求的目标。许多人不知道,威胁患者术后生存的,不光是无法回避的排异反应,还有与之同样可怕的感染。就像移植与排异始终相伴相生,排异与感染也是一对互为消长的“孪生兄弟”。

所谓排异,其实是肾移植患者自身的一种免疫反应。伴随供体肾的植入,患者的免疫系统误以为是外来入侵,遂发起大举反击。临床上通常使用环孢素、506等免疫抑制剂来降低术后的排异反应。这些抗排异药物虽可使免疫系统“保持沉默”,却为病毒、细菌、真菌等生物打开了一条入侵人体的通道,感染,尤其是肺部感染常常接踵而来。

按照传统科室分工,感染属呼吸科或急救科的医治范畴。过去,来势汹汹的肾移植术后感染很难控制得住,病人往往九死一生。“那段时间真的很难过,仿佛看不到希望。”渐渐地,朱有华意识到,问题的关键在于,内科医生对移植病人术后的免疫状况不了解,仍以常规方案进行治疗。终于,他决定自己寻找答案。

病人的胸片,朱有华起初有些看不透。于是,内科医生会诊时,他在一旁跟着学,慢慢总结出手术时间与感染类型之间的基本规律,据此对症下药,问题也就简单得多。然而,他所面对的毕竟不是一般的感染病人,能否掌控好排异与感染的“跷跷板”,考验的是医生的用药艺术,看似简单,实则不然。

控制感染的习惯性思维是按照药力,由轻及重地一级级往上加,此为“升阶梯治疗”。朱有华偏偏反其道而行之,采用“降阶梯治疗”——先下一剂猛药,给感染源以“当头一棒”,再逐渐调低药力,并及时调整抗排异药物的使用剂量,尽可能保持“跷跷板”的平衡。如此一个逆向思维,先后挽救了近百名重症肺部感染者的生命,仅江西、安徽、新疆等地就有20多例危重病例在朱有华的手中转危为安。过去的九死一生,变成了九生一死。

同事们也曾纳闷,为何什么事情到了朱有华手里,办法总比困难多?其实,好琢磨的习惯,也是朱有华年轻时养成的。1976年,也就是第二军医大学从西安迁回上海后的第二年,24岁的朱有华毕业留校,分配到长征医院。“从放牛娃到工农兵大学生,我深知基础差,底子薄,不如人。”他唯一确信的是,勤能补拙,笨鸟先飞。于是,老教授看门诊,朱有华寸步不离地跟着,听他怎么问病人,看他如何开处方,琢磨其中的所以然,每轮转一个科室都能记下厚厚一本笔记本。

交流的艺术:“最年长住院医生”以病人为师

长征医院八楼肾移植病区的夜间值班表上,三线值班医生一栏永远写着“朱有华”的名字。“朱医生极少回家,是我们医院‘最年长的住院医生’。”尽管24小时驻守病房的“住院医生”岗位是对年轻医生的一种锻炼,可同事们送给朱有华的这个雅号真还十分贴切——周一至周五,每晚睡在值班室,只有双休日,他才抽空回家,是名副其实的“住在医院里的医生”。

“临床医生一定要泡在病房,把病人当做老师,获取第一手资料。”朱有华告诫弟子,有空多到病房走走,摸一摸,看一看,总能发现问题。一晚,一位连云港的病人突然口吐泡沫痰,心率很快。朱有华在当晚10点的例行查房时发现,原来是输液管上控制滴液快慢的小滑轮松了,失控的药水快速流入病人体内,超出了心脏负荷,引发心衰。一番抢救,病人终于醒了过来,弟子们感叹:“有时,靠的就是那么点经验,一种直觉,换回的却是一条生命。”

在朱有华主编的《泌尿外科诊疗手册》(第3版)扉页上,他写下了“优秀的医生秉持着终身学习”的座右铭。不回家的日子,除了查房、看书、写论文,朱有华还会认真给病人回信。在他心里,向病人学习,更多是一种心与心的交流。

一次,他无意中听患者们说,大家在洗澡时总爱相互比较,谁的刀口小,谁的疤痕浅。“原来,病人对切口竟是如此在意!”此刻,他突然意识到,切口是外科医生给病人留下的永久标志,一定要做得漂亮些。打那以后,朱有华要求全科所有医生动刀时,千万手下留情,刀口尽可能切得小一些,缝合时,一律用可吸收线做皮内缝合,犹如一根隐形拉链,不给病人留遗憾。

每周三下午,是朱有华的专家门诊时间。按照医院规定,原本半天只看20位病人。可每每看到大老远从外地赶来却没能挂到号的病人,他总是于心不忍。后来,他和医院商量,索性取消了限号。有时,一个上午就涌来了三四十位就医者。为保证诊疗质量,朱有华宁可挤出午休时间提前叫号,也绝不让病人多走一趟、多等一周。

创新的艺术:手术台下潜心研究的“发明家”

朱有华的钻劲儿不仅在手术台上。从病人入院到出院,只要是不完美的地方,他都要试着改进,发明的欲望从不减退。

1990年,他为河南洛阳的一位患者做了肾移植手术,手术过程一切顺利。当患者回到病房输液后,出现大量排尿,这原本是好征兆,不曾想,病人不久便撒手人寰了。尸检报告显示,病人死于电解质紊乱和严重的低钠血症,很可能是术后补液环节出了问题。

原来,为补充营养和促进排尿,肾移植病人术后输液一个循环就需12瓶。由于计算不够精确,输液配比未能满足患者术后的生理需求,导致了低钠血症。能否设计一套简单易行的输液方案呢?朱有华被病人的意外死亡深深刺痛,立即投入研究。几个月后,他设计了一套《术后利尿期补液顺序表》,将12种注射液的顺序和电解质含量做了规定,不再需要依据患者情况单独计算,这种“傻瓜”输液法目前仍被全国大多数医院所沿用。

不过,朱有华并不满足。经过十几年的潜心研究,一种“复方果糖电解质注射液”终于在2005年问世,获得了国家发明专利。它可以取代原来的12种注射液,可谓“12合1”。为何选择果糖?“因为果糖代谢无需胰岛素参与,这样一来,糖尿病患者也能用了。”朱有华说,新的复方果糖电解质注射液几乎适用于内外科所有大输液患者,尤其是抗震救灾前线,既简便又安全。

朱有华的脑子里,问题总是一个接一个地往外冒。1980年,老师贺宗理与何长民发明了中国第一代肾脏保存液,可将供体肾“保鲜”48小时(最长可达57小时),一举取代了国外进口。20多年过去了,全国各大医院仍在使用由长征医院配制的肾脏保存液,可朱有华心里总有缺憾:按照器官保存的五大原则,第一代保存液一来成分不全,二来制剂标准不高,是升级的时候了。

整整5年过去了,参与研究的学生走了一批又一批,只有朱有华年复一年地在条件简陋的动物试验房里尝试着各种配方。每一次成分微调,就得花3个月在动物身上看效果。听说长海医院用川芎治疗急性肾衰已有20余年历史,他试着在新一代肾脏保存液中加入了“川芎嗪”等中药成分,以减小供体肾缺血再灌注的损伤。2007年,第二代保存液获得了国家发明专利,肾脏保存时间延长到72小时,肾衰发生率明显降低,肾功能恢复期大为缩短,而成本仅为进口产品的1/3。为了纪念老一辈的开创精神,朱有华沿用了当年的HCA品牌,给自己的发明取名为“HCA-Ⅱ”。

Copyright©2009-2019同济大学医学院关工委 版权所有