郝吉明: 蓝天离我们究竟有多远

来源:同济医学院关工委编辑录入:oy 2013/1/29 11:16:55 933

来源:文汇报 2013年1月29日第11版

人物档案:郝吉明 中国工程院院士,清华大学教授、环境科学与工程研究院院长,国家环境咨询委员会委员。主要研究领域为能源与环境、大气污染控制工程。主持全国酸沉降控制规划与对策研究,划定酸雨和二氧化硫控制区,被国务院采纳实施,为确定我国酸雨防治对策起到了主导作用。建立了城市机动车污染控制规划方法,推动我国机动车污染控制的进程。深入开展大气复合污染特征、成因及控制策略研究,发展了特大城市空气质量改善的理论与技术方法,推动我国区域性大气复合污染的联防联控。作为领衔专家,领衔完成《第29届奥运会北京空气质量保障措施》,并获国务院批准。

本报驻京记者 王乐

北京的冬天,最高气温经常在0℃以下,寒冷一如往年,但北京人却盼望着刮风。

1月10日,连续的微风天气,使北京遭遇自今年元月1日开始按新空气质量标准实施监测后首个严重污染日。1月12日,北京PM2.5指数濒临“爆表”,空气质量持续达到六级严重污染。在北京空气质量实时监测图上,几乎所有区域,都被代表着最严重污染的深褐色小圆点覆盖。直到15日,一场小雪带着西北风,才吹走了笼罩京城六天之久的浓霾。

中国工程院院士、清华大学环境科学与工程研究院院长郝吉明说:“我们已经不再靠天吃饭,但不得不靠天呼吸。现在的北京,三天不刮风就轻度污染,五天没有风就会出现重污染日。”

果然,1月23日,令人厌恶的雾霾又一次降临。幸运的是,当天夜间,北方的冷空气带来了一场风。

郝吉明说:“从现在起,一步步地向前走,经过一代人甚至两代人,也就是40年左右时间的努力,我们应当能够做到不再靠天呼吸。我们必须共同往前走,因为我们生活在同一个地球,呼吸的是同一种空气。”

■从1990年至2010年,每亿元GDP排放污染物的强度在下降,但排放总量却持续上升,导致了严重污染天气的出现

■污染源的增加,加上PM2.5长时间悬浮、长距离传输的特性,使得大气质量控制和治理必须区域联动、联合治理

■从源头控制污染,必须整合政府、企业、公众三方力量,实现这一融合,《大气污染防治法》到了必须修订的时候

PM2.5“爆表”,根源是排放了太多污染物

对于北京PM2.5“爆表”,郝吉明说,不利天气条件是出现极重污染的因素之一,但从根源上说,是我们排放了太多的污染物质。

造成北京及周边地区严重空气污染的元凶是PM2.5。自1999年起,郝吉明和他的团队就开始了对这种细颗粒物的监测,并力主将其纳入环境空气质量标准。

“当时各地方的反对意见较多。主要原因是按照原来的标准,只监测PM10、二氧化硫等指标,全国80%的城市已经达标,把PM2.5纳入进来,80%以上的城市将达不到标准。”

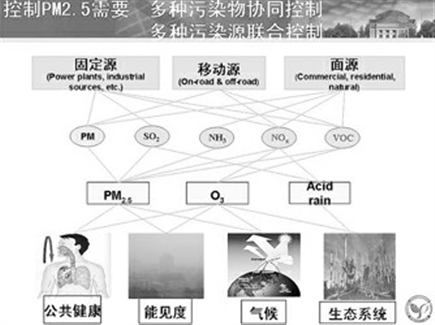

郝吉明说,由于PM2.5成分复杂,对人、环境、气候的影响也是多方面的。对人,PM2.5可影响人体的呼吸、心血管、免疫、生育、神经和遗传系统等,引起一系列疾病;对环境,它会造成雾霾,形成酸雨;对气候,PM2.5中极其微小的碳颗粒,悬浮空中、落在冰或雪的表面,会吸收热量,造成气温升高,加重温室效应。

但仅仅将PM2.5纳入监测范围,郝吉明认为还不足以科学地勾勒出我国大气污染的完整图像。他说,PM2.5来源广泛,燃煤、汽车、烹饪的油烟、农村烧柴烧秸秆、植物花粉等都是其直接来源,形成一次颗粒物。但目前我们城市中的PM2.5,主要来自煤、油燃烧后排放气体中的二氧化硫、氮氧化合物以及人们在机动车使用、油品加工与溶剂使用过程中产生的挥发性有机物,这些物质在空气中产生物理、化学反应,前者最终形成无机颗粒物,后者发生氧化反应,形成了有机颗粒物。这些物质统称为二次颗粒物。

根据郝吉明的统计,在我国东部城市,二次PM2.5占到PM2.5总量的一半左右。因此,仅仅着眼于控制颗粒物的排放,不足以从源头上治理污染,必须同时控制二氧化硫、氮氧化合物、挥发性有机物的排放。新空气质量标准虽未将挥发性有机物列入,但并不表明不需要控制它们。

对于此次北京PM2.5“爆表”,郝吉明感慨地说,天气条件固然是出现重污染的因素,但从根源上说,是我们煤、油消耗和钢铁、水泥、重化工业超预期的增长与排放,特别是会形成二次PM2.5的污染物排放增长太快太多,抵消乃至超过了治理污染所做的努力。

他说,从1990年到2010年,经过政府和企业的不懈努力,我国每亿元GDP产生的排放一直呈下降趋势,二氧化硫、PM2.5直接排放强度都减少了50%以上,氮氧化合物、挥发性有机物下降了三分之一以上,但燃煤、用油的数量以及排放大户钢铁、水泥业的增长却大大超出预期。根据“十一五”规划,到2010年,我国煤的年消耗量应控制在25亿吨,实际却达到近34亿吨;炼油加工量规划为3.55亿吨,实际却是4.2亿吨;水泥产量规划是15亿吨,实际年产却高达近19亿吨,几乎是世界其他国家产量的总和;粗钢也从规划的4.5亿吨变成了6.26亿吨,也几乎是其他经合组织成员的总产量。

从郝吉明展示的图表上可以看出,从1990年至2010年,我国一次PM2.5的排放始终维持1000多万吨,并且自2006年起逐年略有下降;二氧化硫在2006年达到年排放3000多万吨的峰值,此后也连年减少,到2010年,已下降了14%。但氮氧化合物、挥发性有机物排放总量却自2000年后连年大幅增加,十年间已从年排放1000万吨左右变成年排放2000万吨以上。

“每亿元GDP排放污染物的强度在下降,说明我国污染控制取得了一定进展,但另一方面排放总量却持续上升,治理的进展跟不上污染物总量的增加,导致了严重污染天气的出现。”

控制污染源,必须区域联动联合治理

“从长期来看,治理大气污染是一个系统性工程。其中最核心的问题,就是控制好污染源,但这绝非易事,更不可能一步到位。”郝吉明说。历史遗留的欠账和新增污染源并存,我国特有的能源结构和实现现代化过程中对能源增量的需求交织,空气污染由城市向区域发展的现状,使我国治理大气污染的道路复杂而漫长。

煤多油少的资源禀赋,使煤在我国能源结构中长期居主导地位。国家曾计划在“十一五”期间将煤的比重控制在65%左右,但迄今仍在70%的高位徘徊。据郝吉明统计,发达国家煤炭在能源消费中的比重普遍已降到30%以下。1980年,我国和美国每年用煤同为7亿吨左右,但2011年,美国年消耗煤是9亿多吨,英、法、澳大利亚、加拿大等国基本与30年前持平,德国甚至减少了近一半,我国却猛增至37亿吨,几乎占全球煤炭消费量的一半。而在我国排放的二氧化硫和氮氧化合物中,仅电厂就“贡献”了大约四成。

对空气质量造成巨大压力的还有汽车保有量的急剧增加。郝吉明说,在北京和上海,机动车的排放,大约要占PM2.5的22%至25%。据测算,到2020年,我国将有2.1亿至2.4亿辆汽车。保守估计,2050年我国汽车保有量将达4亿多辆,极端情况下可能达到5亿辆以上。“这不是天方夜谭。只要我国每个家庭有一辆汽车,这个数字就很正常。”

重化工业的高速增长,也新增了许多污染源,特别是东部地区的几个城市群。去年,郝吉明到昆山、杭州、宁波、上海、南京、扬州、盐城等地做学术报告及调研,发现整个江苏有56个化工园区,长三角地区有几百家电厂、水泥厂,18家钢铁厂。从南京一路沿长江到下游的8个城市,每个城市都有好几个电厂。

污染源的增加,加上PM2.5在空气中长时间悬浮、长距离传输的特性,郝吉明认为,我国大气质量控制和治理已不是一城一地一个行业的事,必须区域联动、区域联合治理。他说,环保部门统计,上海、北京的PM2.5有20%至25%来自区域传输,在极端天气条件下,这一比例有可能达到三成以上。

作为“奥运期间北京市空气质量保障方案”的领衔专家之一,郝吉明回忆说,奥运前,他的团队测算后认为,仅靠北京机动车限行、企业限排等措施,仍然无法达到举办奥运的空气质量要求,周边省市必须采取一定的行动。为说服相关主管部门,他联合北京大学唐孝炎院士及国内诸多专家,在国际核心学术刊物上发表了研究结果,推动主管部门下决心实施区域联防。而现在要治理空气污染,虽然不能用特殊时期的临时措施,但同样需要区域联动。比如北京已将年煤炭消耗控制在2000万吨左右,但周边省市一年用两三亿吨,污染源头的居民受害,北京也无法幸免。特别是北京三面环山、一面朝平原的地理条件,遇到轻微东南风时,极易造成污染物的聚集。和北京相似的还有南京。当年帝王定都,看上的是“虎踞龙盘”,但现在却使污染物易聚难散,加上周边重化工业、电厂、水泥厂环绕,一年中干霾、湿霾的日子高达200余天。

减排空间大,《大气污染防治法》须修订

“现在,日本和欧洲在关注经济增长的同时,都在追求能源增长率趋近零。从我国的发展实际来看,这点很难做到。一般来说,要实现经济社会的现代化,折算成标准煤,人均年能耗大约需要5吨标准煤,我国现在人均年能耗约2.5吨标准煤。即使通过产业结构调整、技术进步,能在人均3.5吨标准煤的低能耗水平上实现现代化,能源消费的增长仍然不可避免,何况与发达国家相比,我国单位产值的能耗仍然偏高。”郝吉明说。

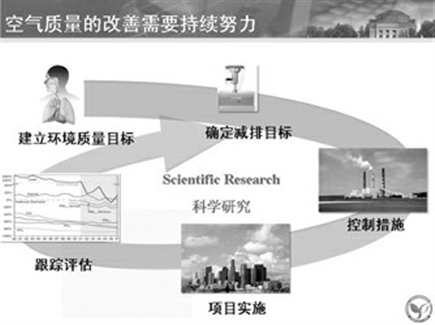

但现有的产业结构、技术水平和先进技术手段、先进排放标准之间存在的落差,产业布局上存在的调整空间,又使我国在经济发展的同时减少排放成为可能。关键在于设定空气质量控制的目标,并推算出减排数量、制定措施认真执行。

郝吉明说,我国2011年对火电厂实施了基本与发达国家接轨的排放标准,如果经过若干年技术改造,达到这一标准,火电厂的硫化物、氮氧化合物单位排放量将大幅度减少,可吸入颗粒物也可减少40%。

在机动车尾气污染方面同样有减排的空间。我国目前除北京、上海、广州等城市实行国4标准,绝大多数地区仍在执行国3标准。油品质量成为全面推行国4标准的瓶颈,但生产国4标准的油品在技术上并不存在障碍。事实上,国3标准的汽油含硫量是国4的3倍、国5的15倍,柴油含硫量更是高达7倍和35倍。我国柴油的实际含硫量普遍为700-800ppm,超过国3标准一倍,是国5标准的70倍!因油品质量问题,国家不得不两次推迟重型柴油车标准的实施。

郝吉明说,有关人士测算,要提高燃油标准,炼油企业需投入500亿元进行技术升级和设备改造,成品油成本可能提高一两角钱,但更重要的是实施的决心。“1999年中央下决心治理北京空气污染,要我们在很短的时间里拿出新车排放标准。当时国内与欧洲汽车公司合作的企业比较多,我们就参照欧1标准制定了国1标准。汽车界有人说,这样做会阻碍中国汽车工业的发展,但国务院很快批准了这一方案。现在国3标准已在全国普遍实施,汽车工业不也正是在这10年间实现了跨越发展吗?”

郝吉明提出,要从源头控制污染,必须整合政府、企业、公众三方力量。要实现这一融合,我国1987年颁布、1995年和2000年两次修订的《大气污染防治法》,也到了必须修订的时候。

在郝吉明看来,当时立法的主要目标是减少二氧化硫和PM10排放,控制酸雨。大家关注的是一家企业、一个烟囱造成了多少污染,关注的是一次污染物。现在空气质量标准的内容更多,更加关注二次污染物,控制排放的范围已经扩至整个工业园区、甚至整个城市群。然而,现行的法律却缺少城市、区域乃至国家对大气污染防治的责任认定。

想看真正蓝天,需要坚定也需要耐心

我国PM2.5监测指标采用的是世界卫生组织相关标准,但郝吉明表示:“这一标准尽管已与国际接轨,但接的是‘低轨’。”他介绍,世界卫生组织PM2.5的24小时平均浓度标准分成三段四个标准:第一过渡阶段限值为75微克/立方米,第二过渡阶段限值为50微克/立方米,第三过渡阶段限值为30微克/立方米,最后是一个指导值为20微克/立方米。我国目前的目标是达到第一过渡限值,而欧盟、美国以及环保先进国家加拿大,分别以第二、第三过渡阶段限值以及指导值为控制目标。

郝吉明认为,这种接轨是与我国目前的社会经济发展状况相适应的,路得一步一步地走。即使是这一目标,不少城市也得用15年乃至更长时间完成。比如,轿车排放可能要到2015年前后才能在全国范围推行国5标准,车辆淘汰更新则需要更长时间。另外,火电厂的新排放标准实施不久,从升级改造到全面达标也有一个过程。

在宏观经济结构方面,建立可持续的投资和消费方式,走向低碳发展,减少经济发展对于重工业的依赖;加快落后产能淘汰力度,提高准入门槛;促进清洁生产,逐步疏散区域复合性污染严重地区(比如京津冀、长三角、珠三角等区域)的重化工业产能,也都需要时间。

郝吉明说:“要想看到真正的蓝天,我们需要一代人、甚至两代人的努力,这不是夸张的说法。”

郝吉明从美国学成归国已近30年时间。在这30年间,他亲历了国内在酸雨控制、北京奥运会大气污染区域联防以及PM2.5标准制定方面的变化。曾经,有日本同行问他:“中国的经济发展已经给大气污染造成了这么大的压力,你们打算如何应对?”郝吉明回答说,环境污染是在发展过程中产生的,只有依靠发展才能解决环境问题。

如今,郝吉明坚持认为:空气污染难以忍受,但经济社会不发展让人更难以忍受。虽然身为环境工程方面的研究者,但人们单纯从环境保护的角度对经济发展过程中产生的问题过多诟病,令他感到未免有失偏颇。“正是因为经济发展,才为解决大气污染提供了可能。没有经济发展,大气污染问题也许不会那么严重。但没有经济发展,要想治理大气污染也就成了一句空谈。我们需要坚定,也需要耐心。”

相关链接 郝吉明院士对大气污染防治的建议

■大气污染防治任重道远,既需要治标,更需要治本。国家需要有宏观战略,也需要长、中、短期规划;既需要推进常规防治措施,也需要应急方案。

■探索新型的工业化道路和新型的城镇化道路是改善环境空气质量的关键。对高消耗、高污染行业要严格限制其规模,以环境优化产业转型,调整空间布局,形成生产空间集约高效、生活空间适度宜居的格局。破解大型城市群带来的困扰。

■改善环境空气质量的两大突破口:清洁、高效、可持续地利用煤炭;创建可持续的城市交通系统。

■按科学产能和合理需求两方面可持续利用煤炭,按新排放标准严格控制火电行业排放,严格限制区域煤炭使用总量,深化工业锅炉和工艺过程的污染控制。

■增加清洁能源在我国能源结构中的比重,力争每5年使煤炭在我国一次能源中比重降低3%至5%。

■在能源总量中增加清洁能源比例,即使利用化石能源,也要尽可能向油气能源消费转移;充分利用包括风能、太阳能、生物质能在内的可再生能源。

■对机动车实施“路、车、油”一体化的控制政策体系,控制机动车保有量超速增长,严格新车排放标准,建立加快“黄标车”退出的机制;尽可能推进道路以及非道路移动源汽柴油低硫化,并尽早实施与清洁能源相配套的排放标准;从燃料全生命周期控制挥发性有机物的排放;确保油品质量与排放标准相适应。

■制定我国东部地区大气污染防治中长期规划,并尽快启动国家清洁空气行动计划。

Copyright©2009-2019同济大学医学院关工委 版权所有